刘强东是一位干大事的人。当年他坚持为了保证快递服务品质而自建物流的决定,大部分人是“看不懂”的。做正确而艰难的事情,从来都需要极大勇气。 最近,刘强东又干了一件大事,我认为其意义更加重大。在2022年完成德邦收购后,刘强东宣布:自2023年起,逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金,确保每个德邦兄弟都能“老有所养,病有所医”。2025年2月19日,京东黑板报发文,自2025年3月1日起,京东将逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金,为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。2月24日,京东再次宣布,外卖骑手五险一金的所有成本,全部由京东承担,确保骑手现金收入绝不会因为缴纳五险一金而减少。 为什么说这是一件了不起的大事?这要从美国的“福特革命”谈起。 19世纪的西方资本主义,饱受经济危机困扰。世界上第一次经济危机于1825年发生在英国。1825~1826年间,英国有七十多家银行破产,大量商品卖不出去,物价暴跌,大量企业破产。整个社会经济处于极度的恐慌和混乱之中。工人大量失业,工人无钱购买商品。此后,平均大约每隔十年左右,就要发生一次经济危机,如1837年、1847年、1857年和1866年。1929年的美国“大危机”和随后的“大萧条”堪称资本主义经济危机的最高潮。 经济危机引起了马克思的极大关注。马克思一生(1818-1883)亲历了1825年、1836年、1847年、1857年、1866年、1873年和1882年共七次规模较大的经济危机。1852—1860年,马克思为《纽约每日论坛报》撰写了95篇有关1857年经济危机的文章。马克思认为,导致经济危机发生的原因是资本主义的基本矛盾,即生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。

马克思在1853年观察到,“以前从来没有过这么多的、在繁荣时期积累起来的游资直接投入工业生产......市场的扩大仍然会赶不上英国工业的增长”,从而造成生产的商品相对过剩,为经济危机的发生埋下伏笔。马克思断言,“生产过剩过去存在,现在存在,将来还会存在”。

简而言之,资本主义制度下,资本家获得巨额利润,然后用于扩大再生产,产能不断扩大。但是,占人口绝大多数的工人阶层,却只有微薄的收入,消费能力不足,最终导致生产过剩,“牛奶倒进下水道里”。 这正是“福特革命”出现的时代背景。 1908年,福特汽车公司推出T型车。流水线模式的引入,意味着汽车产能的迅速扩张。然而,客户在哪里呢?

1914年1月,亨利.福特将记者们召集到工厂,公布一个震撼全美国的决定:将工作时间由每天9小时减少到8小时;工作由一天两班倒变为三班倒;将基本工资提高到一倍至5美元一天(1908年10小时工作日薪水是1.9美元,1913年为2.5美元)。这家只有11年历史的公司愿意每年额外支出1000万美元改善工人生活。第二天,《底特律自由新闻报》宣称:“亨利·福特把1914年利润当中的1,000万美元送给工人”。《纽约晚邮报》称这是“伟大的慷慨行为”。第二天,来到福特工厂门口排队求职的工人达到1.2万人。这是工业史上的一个历史性的时刻。 在“社会达尔文主义”盛行的历史时期,福特的做法简直是匪夷所思。5美元日薪这个大手笔,让亨利·福特成为美国最重要的改革思想家、“人民的大亨”。沃茨写道:“通过这一政策,福特颠覆了美国商人原先的‘强盗加大亨’的形象。他以新型商业领袖的面目出现,努力与人分享他的企业所创造的财富与繁荣。” 其实,福特并非冲动,而是有着深入的理性思考:工人有钱花了,就可以刺激经济。 福特的伟大创举,不仅对福特有利,更引发了一场意义深远的社会变革:企业家与工人之间从“零和游戏”,走向了“多赢思维”。加薪之前,福特每天都有10%的工人翘班,工人年流动率高达370%。当1913年12月公司决定给工龄超过3年的工人发圣诞节奖金时,却发现1.5万名工人中只有640人符合条件。加薪后不到一年,员工流动率由370%跌到16%,劳动率上涨了40%至70%。在1910年至1919年间,T型车的价格由800降到350美元。在1914年到1916年间,福特的利润实现翻番,由3000万美元增至6000万美元。福特坚持推行他的政策,在大萧条时代仍将日工资提高到7美元一天。

福特的做法,最初被认为是愚蠢之举。《华尔街日报》发表社论说:“向一家公司的工厂投入1000万美元,无论工龄多长,都将最低工资增长一倍,这是将圣经或宗教的教条应用在了不该应用的地方。” 但随着福特的成功及其“鲶鱼效应”,这种做法开始被效仿。在福特的示范效应下,1938年美国出台《最低工资法》,一个新的时代开始了,美国由此逐步成为全球的消费中心,消费又不断刺激创新。 福特革命背后是两个逆向思维: 1、员工不仅仅是成本,更是企业最重要的资产。增加员工工资,固然会提高工资成本,但也会提升效率、降低综合成本从而增加利润。 2、员工不仅仅是员工,也是企业的潜在客户。尤其是如果所有企业都采取类似的加薪做法,将形成积极的合成效应,形成一个更加强大的客户群体。这被称为“高薪原理”(高工资将刺激需求、生产、就业和利润),堪称20世纪最重要的一项商业和管理智慧。 福特后来说: ——我们相信,让2万人变得富裕和快乐要好过在我们公司制造少数几名百万富豪奴隶主的计划。我们自己的销售额还取决于我们的工资水平。如果我们能发放高工资,而且这些钱被花出去,将使商店老板、销售商、制造商和其他行业的工人更加富裕,他们的富裕将反映在我们的销售额上。全体美国人都拿高工资,就意味着全体美国人都将富裕起来。一个简单的事实是,从你那里购买商品的群众并非来自其他地方……公司自己的员工应该是公司最好的客户。正是这种通过支付高工资、销售低价产品以增加购买力的思想推动了美国的经济繁荣。只要我还活着,我就打算提供汽车行业的最高薪水。只要我们工厂的员工拿着一整天的工资,干满一整天的工作,我们就没有理由不一直这样做下去。每个人都应当挣到足够的钱,去买一幢房子、一块土地和一辆车。

善哉福特! 改革开放之初,中国面临的挑战是“短缺经济”,即生产能力的落后。海尔张瑞敏在80年代砸冰箱的场景在21世纪的今天已经不可想象。在短缺时代,核心任务是刺激生产。从某种角度看,十八大之前“粗放式发展”所伴随的污染、低工资、弱监管,“让一部分人先富起来”,有其特定阶段的合理性。

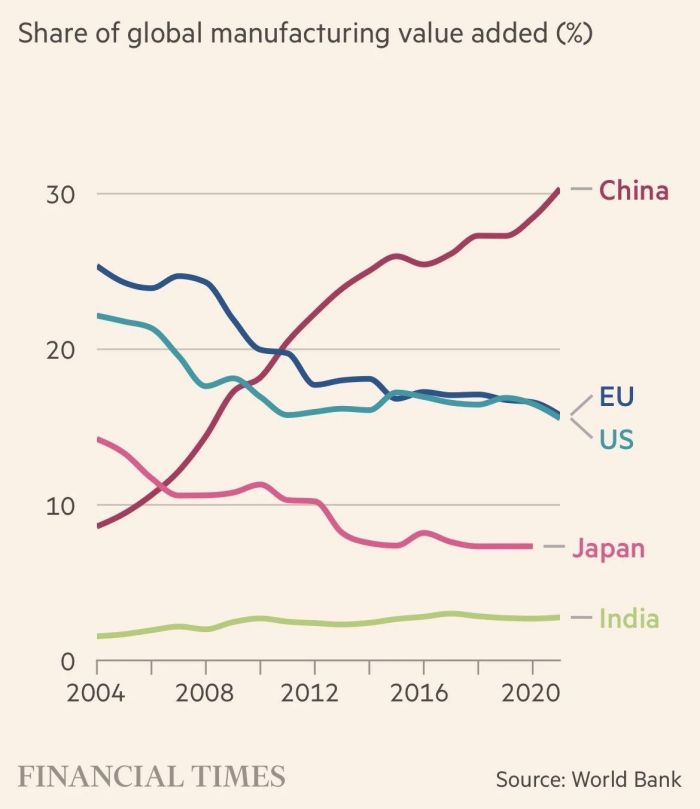

经历几十年的高速发展,中国不仅彻底告别了“短缺经济”,而且形成了全球最具竞争力的生产体系。据OECD的报告,截至2023年,中国制造业总产值占据全球市场的35%,稳居全球第一:汽车占36%,电视占90%,冶金占60%,家电占56%,手机占53%,机器人占50%,服装占50%,造船占49.8%,化学占36%......

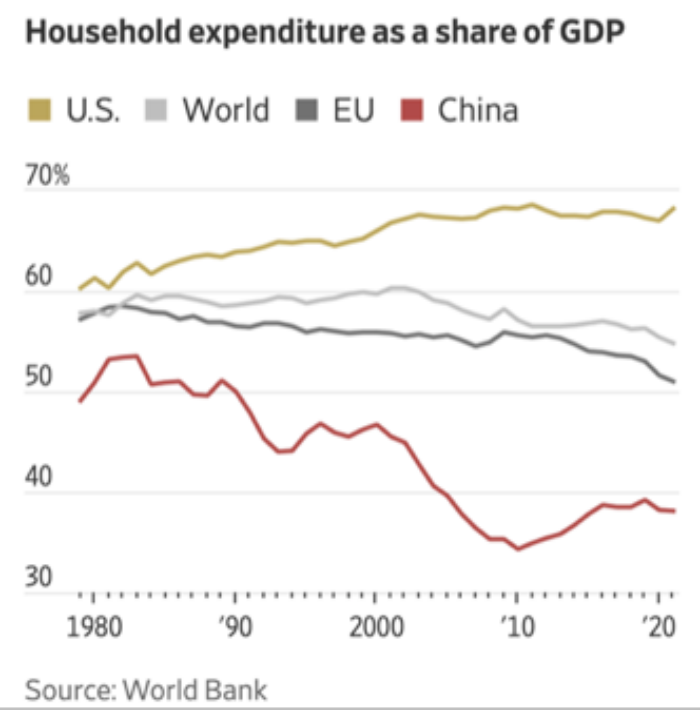

“中国制造”的全球份额 在2008年次贷危机之前,中国与美国形成了哈佛历史学家弗格森所谓的“中美国(ChiMerica)”模式,这一模式的核心是:中国生产+美国消费。然而,次贷危机打破了这一模式,并引发了“逆全球化”进程,特朗普上台后提出“美国优先”,民粹主义和民族主义趋势在全球蔓延。 审时度势,中国于2020年提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。”这是中央立足于世界百年未有之大变局,面对中国经济转向高质量发展阶段出现的矛盾和问题,结合自身优势和特点,综合作出的重大战略抉择。 这一战略转变的必要性在于:中国已经从产能不足的短缺经济,过渡到了“需求不足”的新阶段。“以国内大循环为主体”,最核心的挑战就是如何提升国内消费能力。中国的居民消费占GDP只有39%,远低于60%的世界平均水平和70%左右的发达国家水平。 诺奖得主克鲁格曼建议: ——消费者支出在国民收入中所占的比例非常低,而随着劳动年龄人口的减少和技术进步的放缓,导致回报递减,过去推动经济增长的高水平投资支出已经变得不可持续。显而易见的解决办法是将更多收入转移到家庭,从而增强消费需求。 可以说,中国在处在一个从“生产型社会”(强调投资、扩大产能、加班加点)向“消费型社会”转变的历史关口。2025年两会,《政府工作报告》提出: ——大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。促进消费和投资更好结合,加快补上内需特别是消费短板,使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。

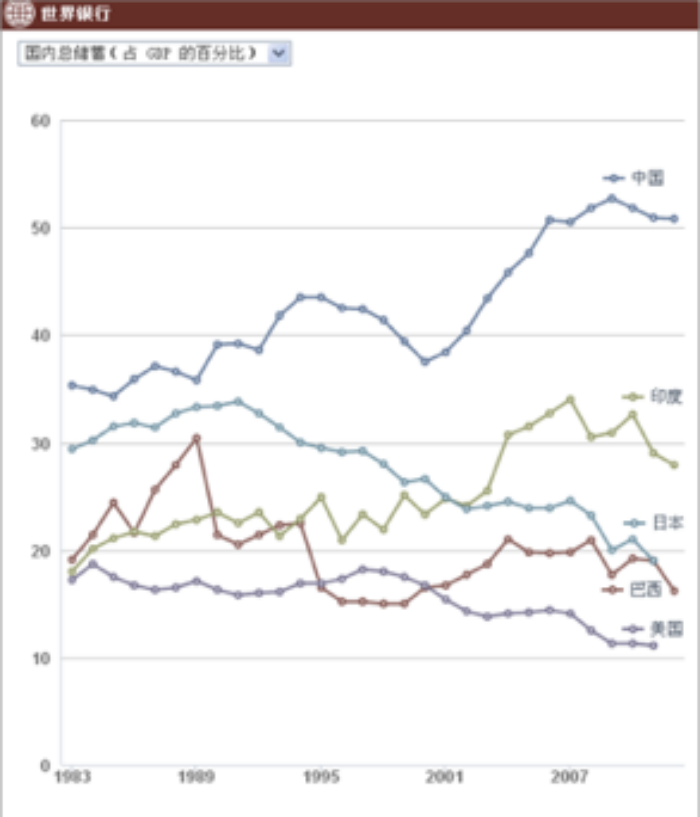

——落实和优化休假制度,释放文化、旅游、体育等消费潜力。 ——经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费,以消费提振畅通经济循环,以消费升级引领产业升级,在保障和改善民生中打造新的经济增长点。推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生,支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励,形成经济发展和民生改善的良性循环。 从“要想富,先修路”到“投资于人”,中国经济发展正迎来一个历史性的转变。 如何才能提升消费?笔者认为需要从以下几个角度综合发力: 1、提高居民收入占GDP比重,这是根本。二十届三中全会明确提出“提高居民收入在国民收入分配中的比重”。 2、缩小贫富差距,实现共同富裕。收入分配结构是影响社会消费能力的重要因素,收入分配差距越小,中产阶层越大,社会消费能力就越强。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。现在,中国已经到了需要扎实推动共同富裕的历史阶段。 3、提供完善的社会保障体系。一个健全的社会保障体系,更能鼓励民众放心消费、大胆消费。反之,民众不得不为教育、养老、医疗、住房等进行大量的预防性储蓄。中国消费率偏低的背后,就是储蓄率过高,这是需要破解的结构性难题。

居民消费/GDP

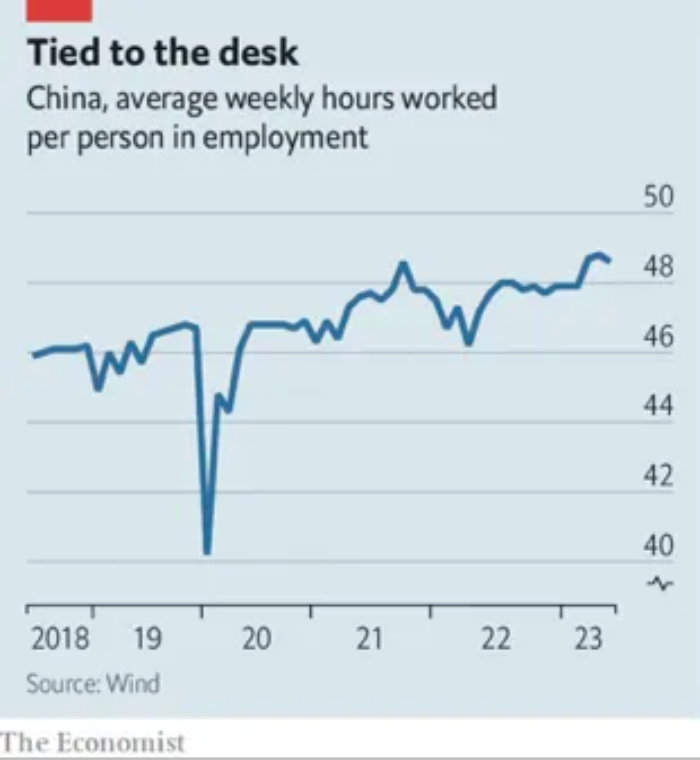

国内储蓄/GDP 4、少工作、多休闲。消费不仅取决于收入,还取决于有没有消费的时间(闲暇)。在“996”文化之下,很多年轻人连谈恋爱的时间都没有,如何消费?2025年,中国历史性的增加“两天公共假日”,这是一个重要的突破。过去,中国人民很勤劳,是了不起的优点;但在今天,太勤劳可能反而成为麻烦。记住凯恩斯那句名言:消费是一种美德。

每周平均工作小时数 在2月17日的民企座谈会上,总书记寄语民营企业家“要积极履行社会责任,积极构建和谐劳动关系,抓好生态环境保护,力所能及参与公益慈善事业,多向社会奉献爱心。” 这背后隐含的正是经济社会转型的大思路。 2024年以来,中央多次强调防止“内卷式”恶性竞争。内卷式竞争,往往着眼于短期化的成本挤压,既不利于缩小贫富差距,也不利于提升消费品质,更加不利于完善社会保障体系(内卷是向下沉沦,创新才是向上提升)。 近年来,灵活就业人群的崛起是一个重大的社会结构变化。目前我国灵活就业人员已经达到了2亿人左右。2020年快递员和外卖员从业人数达1000万人。电影《逆行人生》生动诠释了这一人群的奋斗和生活。

缺乏相应的社会保障,是灵活就业人群的最大挑战,也是一个重大的社会问题。约70%的快递员未被社保覆盖,虽然工伤保险基本普及,但养老、医疗、生育和失业保险的落实情况堪忧。 2024年初,国家邮政局召开了快递行业推荐劳动合同制度的动员部署会,但推进面临现实阻力。以一个中等规模的快递网点为例,假设网点有100名快递员,每月仅社保支出就可能增加数十万元。 要构建“消费型社会”,不仅需要政府的努力,也离不开企业的行动,尤其是标杆企业的示范效应和鲶鱼效应。企业家应心怀“国之大者”。 为员工缴纳社保,这是企业的责任。然而,外卖骑手社保缴纳问题积弊已久,迟迟难以破局。究其根源,这需要企业忍受短痛的勇气,更需要企业一把手一锤定音的魄力和历史远见,才能冲破“劣币驱逐良币”的博弈困境。 2025年2月19日,在京东宣布为京东外卖全职骑手缴纳五险一金的当天下午,美团、饿了么相继发文称:将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。 为什么带头的是京东? 长期以来,刘强东就以正道成功、人情味和厚待员工而知名(你不知道的刘强东【刘胜军微财经】)。

2025年,京东员工数已突破67万。早在2018年,刘强东就开始把公司所有员工称作兄弟。在不少企业“裁员降薪”的背景下,过去三年京东却连续七次大范围提高员工薪酬激励:2021年7月1日至2023年7月1日,京东用两年时间将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪;2024年1月1日起,京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近100%,2024年初京东零售全员平均加薪不低于20%;2024年2月1日起,超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%;2024年7月1日起,通过一年半时间,京东采销年度固定薪酬由16薪提升至20薪,业绩激励上不封顶。与此同时,京东集团高级管理人员的现金薪酬却降低10%-20%不等,职位越高降得越多。

京东在业内率先提出为快递员缴纳社保。2024年,京东物流超1200名一线员工从岗位上退休,快递员“老有所养”等入选2024年中国快递行业十大重要事件。

我有一个梦想。期待更多的企业学习京东,“勇于”为员工加薪、缴纳五险一金。企业家要有福特式的长远眼光,要告别“内卷”的行为短期化,要心怀“国之大者”: 1、坚定不移“投资于人”,告别“996”文化,多放假、多休闲; 2、企业要承担主体责任,为员工缴纳“五险一金”。员工不是企业的成本,而是创造价值的主体; 3、企业家对内要善待员工,对外要积极参与慈善事业。 只要企业家都能有这样的大格局,中国从“生产型社会”向“消费型社会”的伟大变革将成为21世纪全球最激动人心的经济事件。

· 本文来源:刘胜军大局观(刘胜军微财经出品)

|