自古帝王之治天下,首重用人与行政。同司马光“与其得小人,不若得愚人”的重德轻才的取人之术大异其趣,雍正皇帝在政治实践中倡行了一条“宁用操守平常的能吏,不用因循误事的清官”的重才轻德的用人路线。雍正的用人之道与他的父亲康熙其实是一脉相承的,而后世论者却多以为康熙年间清官虽不为时容,但往往受到康熙皇帝始终如一的扶植和保护。但康熙鄙薄清官、重能轻贤的另一面,却很少被人提起,而这一面恰恰是康熙内心深处的真实思想,对其后世子孙,乃至整个清代政治的影响也极为深远。这样,在持续一个多世纪之久的康乾盛世就出现了引人瞩目的与传统用人之道大异其趣的政治现象。那么,这一特殊政治现象背后的原因何在呢? *文章节选自《清代政治论稿》(郭成康 著 三联书店2021-8)。

宁用操守平常的能吏,不用因循误事的清官——雍正对用人之道的别一种见解(节选) 文 | 郭成康

贤与德,反映了人们对社会正义的期望,体现了儒家理想主义的道德追求,其最高境界是实现社会稳定;能与才,则是时代对效率的呼唤,它适应社会变革的需要,注重从实行的层面推动社会的发展。被历代统治者奉为正统的用人之道倾向于前者,而以雍正为代表的康乾盛世的用人之道则倾向于后者。二者之间的分歧,既有满汉文化差异的影响,也有满、汉大臣官员争取权力资源最大占有的背景,但从根本上讲,是由追求效率、发展,还是追求公正、稳定的政治路线所决定的,是由当时统治者所面临的形势所决定的。“治平尚德行,有事赏功能”,曹操这十个字的概括恐怕是古今不易的真理。

纵观中国古代历史,重能轻贤、重才轻守的用人之道在中国古代并非仅见于盛清时代。曹操的“唯才是举”和唐太宗的“惟才是与”,是和汉末至唐初世家大族把持用人大权的特殊时代背景分不开的,他们从政治需要着眼,急于打破“上品无寒门,下品无士族”这样埋没人才的局面。两宋以后,特别是明代中叶以后,随着世界航海时代的到来,中国传统社会经济内部开始酝酿着越来越明显的变动,用人就不单是平治天下重大问题,而且是经济发展、社会稳定的一个重要前提条件,而用人是首重才能,还是重德轻才,这两种对立的用人路线之间的冲突也随之日趋激烈起来。 北宋神宗朝王安石主持的变法和王安石其人历来颇受持正统观念者所訾议,直到清代才渐渐地有了转变。王安石推行的新法堪称中国古代第一次具有社会经济革新意义的维新变法,其推行新法,始终认定人才为根本,《上仁宗皇帝书》论变法纲领洋洋万言,无非“陶冶人才”四字而已。王安石以为,变法最大的障碍是秉持国政的大臣非“安习故常而无所知”的“庸人”,即“恶直丑正而有所忌”的“奸人”。他乞请朝廷罢黜那些“年老、患病、赃污、不材之人”,其中尤以“不材之人为害胜于赃污者。”这话正面来说,自然是宁可用操守有玷的才智之士,也不用因循废弛的庸人。实际上,为了推行改革事业,他打破科举取士和升迁旧规,破格提拔了一些锐意革新、年轻干练,但日后也确实暴露出某些品德品质问题的人才,以致旧党诋毁他“罢黜中外老成人几尽,多用门下儇慧少年”。 明朝万历初年,纪纲不振,主少国疑,张居正不避猜嫌,以国家社稷为己任,专政十年,用铁腕手段矫除积弊,贯注心力于国富兵强,明朝几呈中兴之势。和王安石一样,在用人之道上,张居正也属“唯才是举”一派,他说:“本朝则立贤无方,惟才是用。”他深感除旧布新的艰难和人才的重要,遂断言:“世必有非常之人,然后有非常之事;有非常之事,然后有非常之功。”因此,他的改革构想和方案,多与负地方重任者通过书信直接沟通,而其中多有青史留名的当世文武人才,如镇守辽东的李成梁、镇守蓟门的戚继光、在清口一带治河治运的潘季驯,等等。张居正似乎感觉到了,在治国方针和取人之术确定之后,以富国强兵为目的的改革,其成败将最终决定于在地方能否得到切实的贯彻,而具有这方面重任的大员也最能提供为朝廷决策所依据的来自底层的各种信息。 较之宋代和明代,鸦片战争前清代的中国从总体上看虽然没有从根本上动摇传统农业社会的基本架构,但这近二百年间,中国与世界其他国家的联系日益紧密。反映在国内,则人口成倍增长,白银大量内流,物价持续上涨,社会动荡不安,这一切都从更深层次动摇和瓦解着传统社会赖以存在的基础;海外贸易的长足发展、商品经济的空前活跃,开始改变传统农业、手工业、商业的产业结构和固有的阶级关系,并导致东部与西部、内地与边疆经济文化发展不平衡的加剧;传统政治体制和经济、财政、金融制度面临着历史上空前严峻的挑战。总而言之,当时清朝皇帝所遇到的改革压力之大,不是历史上任何一个朝代统治者能比的。幸运的是,相继在位长达一百三十几年的康雍乾三位皇帝,顺应时代潮流,确实对旧体制进行了诸多改革。今天,雍正的改革已为人们所公认,其实这段有声有色的改革溯源于康熙,贯注于乾隆,不过是整个改革进程的一个高潮而已,其硕果就是造就了中国古代最后一个,也是最辉煌的一个盛世——康乾盛世。康雍乾三位皇帝也终于摆脱了中国历史上凡倡导改革者难逃厄运的宿命,而以其文治武功彪炳史册。这恐怕要归因于客观上时代有比较强烈的改革需要,他们又顺应时代的变动,对于传统的治国方针和用人之道适时地进行了调整。

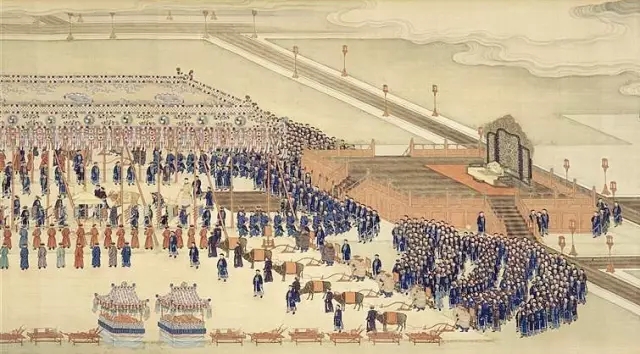

《康熙南巡图》第十卷(局部) 故宫博物院藏

如果说时代变动,那么,康雍乾时代一个最重大的最突出的社会问题就是人口剧增。大约在乾隆初年,人口已达到以往中国历史上的最高峰,即明万历年间的1.5亿,到乾隆末不过半个世纪的时间里人口又翻了一番,突破3亿,许许多多的社会问题也随之而来了,当时的有识之士如洪亮吉就有“盛世之忧”的慨叹。所以说康雍乾时代从一个角度看无疑是个盛世,换一个角度看又是一个亘古未遇、让人不胜忧虑的多事之秋。雍正似乎敏锐地感觉到了时代脉搏的异动,他诚恳地向臣下表示:“士习吏治自唐宋以来不可问矣!朕竭力欲挽此数千百年之颓风,尔等亦当竭力匡襄以勉之。” “此风若不悛改,必致封疆大吏,皆以实心任事、整饬地方为嫌,相率而为苟且之计,吏治何所倚赖乎?”以追求社会安定为终极目标的传统治国方针以及与之相应的用人之道,在雍正看来已经流弊丛集,统治者要想驾稳时代的航船,进而成就一番非常的伟业,就应了张居正“世必有非常之人,然后有非常之事;有非常之事,然后有非常之功”那句话。康雍乾三位皇帝认准了这一点,在用人之道上,坚决摒弃自恃廉洁而不干实事的巧宦,大胆启用“非常之人”,也就是确有才干见识、勇于开拓进取的能吏,将他们置于推行新政最关键的部位,特别注重选用主持一省或几省军政事务的督抚等地方要员。大概只有这样看,才能理解康熙说不能办事的清官“反不如不清之官”时的忿激情绪,才能理解雍正对“求其过则不得,论其心则实伪”乡愿式的清官何以如此深恶痛绝;才能理解乾隆所说的“朕所简任的督抚大臣以及藩臬两司、道、府亦皆择其能理民事者而用之”蕴含的深意。 当然,康雍乾三位皇帝都不具备把握时代脉搏的自觉意识,他们无非觉得眼下人口繁滋,物价上涨,社会骚动,治国用人的老办法有的显然已经失灵了,为了大清帝国长治久安,不得不对传统方针政策做出某些调整。闽广地区开放海禁和解除矿禁,也许最能检验康雍乾三位皇帝用人之道的新思路,以及他们都曾经历过的程度不同的犹豫和动摇。当时中国人口压力最大的是东南沿海闽广地区,那里山多田少,过剩人口或漂流海外,或就食江西、湖广、川陕,显然这都不是根本解决的办法,只有利用濒临大海、地多矿藏的有利条件发展海外贸易和工矿业,才是吸收过剩劳动力的前景光明之路。康熙晚年,从国家安全的政治高度考虑下令禁止东南沿海商民前往南洋贸易,迨雍正中,旗员闽浙总督高其倬以闽省“福、兴、漳、泉、汀五府,生齿日繁,多无田可耕,流为盗贼,势所不免”为由,奏请开放洋禁,以广其谋生之路。雍正准高其倬所请,重新开放对南洋贸易,从而带动了东南沿海地区外向型手工制造业的发展,吸纳了部分过剩人口,在一定程度上缓解了社会矛盾。再来看广东的矿禁。自康熙、雍正以来,广东矿禁时弛时禁,朝廷政策摇摆不定,乾隆初争议再起,广东提督张天骏以开矿每致聚众滋事,“为海疆安靖之计”,力主继续禁止开矿。两广总督旗员鄂弥达具折批驳,略言现在粤东招商开采铜矿,铜斤充裕,制钱流布,方便百姓,有利国用,无过于此。况且粤东山多田少,小民生计艰难,如果就近招募开矿冶炼,滨海无数失去土地的流民都可以借此找到生计,可见开采粤东铜矿不仅有裨鼓铸,而且利益民生。提臣张天骏奏请禁矿,不过是借“安靖海疆”之名,达到推卸责任、保全自己官位的目的。鄂弥达还针锋相对地指出:“海疆固宜安靖,然所谓安靖者,必地方整理,人民乐业,始可云安靖,非图便偷安,阘茸废弛,侥幸无事,竟置朝廷重务于膜外而谓之安靖也。”乾隆支持鄂弥达,特降旨说:“这所奏甚是。地方大吏原以地方整理、人民乐业为安靖,岂可以图便偷安,置朝廷重务于膜外而谓之安靖耶?”于是命将张天骏交部议处。鄂弥达这个满洲大吏很聪敏,他实际上阐明了所谓“稳定”,其实有因循保守的消极稳定和在发展的基础上实现更高层次上的积极稳定两种不同的含义。这样一讲,就把稳定和发展这一对本来不好调和的矛盾在理论上统一起来。广东解除矿禁标志着清代国家产业政策一次具有某种崭新意义的重大调整,其影响远远超出广东一省。世界历史表明,人口与资源的紧张关系往往会推动传统社会迈出向现代社会转变的艰难的第一步,18世纪初期中国闽广地区在人口压力下最先出现的解除海禁和矿禁的强烈需要,从某种意义上讲,可以把它看作古老的农业社会的中国迎来的工业化文明的第一抹熹微的曙光。如果这样来认识雍正和乾隆对闽广地区解除海禁和矿禁的决策的话,如果这样来认识雍正和乾隆所任用的能员高其倬、鄂弥达在其中所起的作用的话,我们不能不高度评价康雍乾三位皇帝治国之术和用人之道中蕴含的先行者的思想精华和推动中国历史前进的积极作用。

《雍正祭先农坛图》(局部) 清 郎世宁 故宫博物院藏 中国古代有一个十分值得珍贵的文化传统,那就是牧民者应时时怀有一颗重民天而厚民生的诚敬之心。由此出发,宋儒司马光发挥了仁义治国、不兴革、忌扰民、用人重德不重才的稳定第一,因循保守色彩浓厚的一面,而王安石、张居正以至康雍乾三位皇帝则强调了以改革求发展、以发展改善民生、用人重贤而轻能的务实高效的另一面。前者适应发展比较缓慢的农业社会时代,且拉起孔孟之道为大旗,所以一直居于正统地位,后者应社会变动之运而生,乘时代进步之势而发展,在理论上也不难从三代圣帝明王那里找到依据,自然给人一种生机勃勃、耳目一新之感。但毕竟古代的中国始终未脱农业社会基本框架,传统因循的势力又郁积深厚,阵容严整,所以,诚如乾隆皇帝所言,后者最终不过是“权宜办理”之计。但千万可别小看了这因时制宜的权变之计,中国在18世纪出现了举世瞩目的康乾盛世,原因是多方面的,康雍乾三位皇帝顺应历史发展趋势,勇敢地举起了批判(尽管这种批判有时采取了对儒家教条另类解释的方式)因循保守的传统儒家理念的大旗,从而在一定程度上调整了治国之术和用人之道,实在是最重要的原因之一。

康雍乾三帝从满族务实的文化传统出发,奋力振刷传统居官立身之道的流弊,大胆起用为主效忠且有干才识见之能吏,因而政治上富有朝气,建树颇多。但物极必反,其重能轻贤、重才轻守倾向慢慢走向极端,就难免滋生新的流弊。 平心而论,御史曹一士所针砭的时弊“贪吏、酷吏者,无一不出于能吏之中”,实在是雍正、乾隆始料不及的,也是他们不愿看到的。如果深究起来,原因可能是多方面的,但一个重要的不可忽视的原因是最高统治者舆论导向出了某种偏差,这种偏差从康熙皇帝之鄙薄清官时已初见端倪,到了雍正、乾隆手里,则为害一发而不可收。曹一士在批评重能轻贤的流弊时曾说:“人主好尚一乖,臣下取舍顿异,故转移之机,不可不慎。”这个方正的御史所讲的话未必都对,未必没有偏颇之处,但这一点他毕竟抓住了要害。

作为清官的个人,绝少十全十美的完人,他可能有种种毛病,诸如短于理事、因循保守;诸如拘泥偏执、猜忌刻薄、虚伪好名、言行相违,等等。康雍乾三位皇帝对某一个号称清官者的批评,就“这个”清官来说可能并不错,但这种批评多了,且出自皇上之口,问题就严重起来,似乎只要是操守廉洁的清官就难免此类通病,这样一来,作为整体的清官,或者说被抽象化了的清官的身上就被泼上了污水。更加严重的是,清官是中国政治文化中一个值得重视的现象,在中国老百姓的心底里,早就矗立起了清官操守廉洁、秉公执正、刚正不阿、为民请命的完美形象,在清官身上寄托了他们对社会正义的期望,特别是对社会财富公平分配的向往;在中国知识分子的心目中,出仕做一个清官也是他们终身追求的理想,“修齐治平”首举“修身”,宋明以来,士人笃守程、朱者,注重讲学,析理精微,而学本陆、王者,则以慎独为宗,治身务自刻厉,二者虽有门户之别,而为官皆重志操洁清,多能无负其所学,在他们身上总有一股正气,这就是弥足珍贵的儒家理想主义的精神,而不学无术的所谓能员既少学问根底,监控稍疏,即难免放辟邪侈,无不为己,和他们是不可同提并论的。公平地讲,康熙皇帝对此并非无所鉴察,但出于对效率、发展的偏求和下面就要提到的政治方面的原因,所以讲了一些如不能办事的清官反“不如不清之官”“即使操守平常,民犹谅之,未若自恃廉洁,贻累地方之为甚。譬如木偶泥人,纵勺水不入口,安所用之?”之类有意无意厌薄贬损清官的话,从这里已埋下了日后思想上是非标准趋于混乱的根子。

再来看康雍乾三位皇帝对假道学的批判。道学以继承孔孟“道统”为职志,讲道学上者注重身体力行,其德量、操守、政事,皆足令人神往,即不够纯粹,也多能为循良之吏。但儒家理想主义所悬标准过高,因此讲学者又不免虚伪迂阔,最下者甚至流于欺世盗名,为世人所诟病。康熙时的理学名臣熊赐履的“嚼签子”、李光地的“负友”和“夺情”最是显例。康熙之尊道学有政治上的考虑,故对熊、李之辈都能优而容之,但心底里自有看法,他曾和大学士们私下讲:“讲道学之人,家中危坐,但可闲谈作文,一有职任,即有所不能。若不用此辈,又以不用士人为怨,朕何必令人怨耶?即如汤斌、耿介与赵申乔辈,朕皆用至大臣。”到雍正、乾隆那里可没有这么客气这么讲究治术了。他们对道学似乎有一种仇恨心理,对付讲学者惯用的伎俩是专揭他的秃疮痂疤。云南巡抚杨名时以道学自励,号为士人领袖,雍正骂他:“假道学,实系真光棍!诚为名教罪人、国家蛊毒!”蓄意制造了一起迫害杨名时的冤狱,审讯时刑官按雍正授意问他:“你说历任多年一个钱不要,为什么收下属金杯缎匹?”又问他:“看你所行的事与你所说的话都不相符,看你举动都是你装出来的假样子,这样看来,你任内不肖的事体自然还有,你一一据实供来!”乾隆比雍正还霸道,理学家尹会一之子、大理寺卿尹嘉铨的假道学在被尽情地嘲弄一番之后,竟“从宽”被处以绞刑。乾隆时期,不管真道学还是假道学,统统被世人鄙而讥之,纪晓岚就看准了政治风向,专门去揪假道学的小辫子,连晴雯也揶揄说:“袭人吗?越发道学了,独自个在屋里面壁呢。”可见道学之不容于当时官场与社会。在泼出假道学脏水时把盆里道学这不错的婴儿也泼出去了,士大夫道德与精神的堕落恐怕与此不无关系吧。

《雍正帝临雍讲学图》(局部) 故宫博物院藏

康雍乾三位皇帝对清官和道学的苛责,既有思想方法绝对化的问题,也有政治上的成见。他们都恶臣工结党,而尤恶沽名,为什么沽名比结党还可怕呢?江宁巡抚汤斌在苏州所出告示中有“爱民有心,救民无术”之语,大学士明珠告发他“谤讪”君上,康熙也责备说“彼为巡抚,果爱民心切,岂难据实上奏,何乃出‘救民无术’之语?”一个省级官员讲几句“爱民有心,救民无术”之类的话,究竟触犯了什么大忌讳?在今天很难理解。但在专制时代,如此一说,就隐含世道暗无天日、百姓水深火热之意,喜欢听好话的皇帝心里岂能舒服?况且,一切爱民救民之举都应恩出君上,你汤斌有什么资格讲“救民”?清官一个大优点也是一个容易触犯逆鳞的大毛病是总按捺不住要“为民请命”,这在政治上是和君主专制水火不容的。云南巡抚杨名时也是个不识时务的讲道学的清官,在下面做了很多减轻农民负担的好事,老百姓说他好,他却忘记推功于皇上,结果雍正斥责他“只图沽一己之虚名,而不知纲常之大义,其心实愿父为瞽瞍,以成己之孝,君为桀纣,以成己之忠”,“君父且不顾,岂尚计及于吏治民生乎?夫以盗名之邪念,至欲以君父成己之名,在家则为逆子,在国则为逆臣,天理尚可容乎,其罪尚可逭乎?”人主之所以深恶痛疾清官的“为民请命”,恐怕再没有比雍正表述得如此穷形尽相了。认识上的偏见加上政治上的成见交织在一起,无疑更加大了舆论导向的偏差。 一代官吏的趋止,一代官场的风气,说到底,与最高统治者的导向有很大关系。乾隆中期以后士大夫道德自律松弛的原因固然很多,而追本溯源,自康熙开始的持续百年之久的误导,自应负一定的责任。在总结造成当年吏治迅速腐败的历史教训时,曹一士所言“人主好尚一乖,臣下取舍顿异,故转移之机,不可不慎”,实在值得我们深长思之。

|