来源|文化纵横(ID:whzh_21bcr) 作者|严鹏,华中师范大学中国近代史研究所、中国工业文化研究中心 头图|视觉中国,图释:当地时间2021年11月15日,美国华盛顿特区,美国总统拜登正式签署两党基础设施建设法案 假设新的大国战争爆发,基础制造业被掏空的美国,还能像二战中那样进行有效的工业动员吗?这是当代任何美国主政者都无法回避的一个忧心问题。过去十多年来,从奥巴马到特朗普、再到拜登,近三任美国总统的政治立场和政策理念,多有摇摆,但他们都喊出了推动制造业回流、重振美国制造业的口号,并推出相应举措。然而,从美国对“中国制造”卡脖子来看,其制造业仍牢牢占据全球工业体系的顶端。那么,美国精英的“制造业焦虑”从何而来? 本文回顾美国工业史,发现美国制造业崛起背后有两种“美国体系”。一是“制度的美国体系”,即19世纪美国的经济保护主义思想及其政策实践,如高关税壁垒、对制造业补贴、国内基建和统一市场建设;二是“制造的美国体系”,即19世纪美国兴起的以大规模生产体系为特征的制造方式。制造业是美国崛起为世界霸权的物质基础。但成为霸权后的美国选择了符合霸权利益的全球政治经济安排,一方面不得不放弃“制度的美国体系”,另一方面促成“制造的美国体系”在全球加速扩散,反而侵蚀其自身制造业根基,以至于出现局部去工业化。而当去工业化恶果显现时,美国又不断对其盟友和新兴工业国发动贸易战,试图重振本国制造业。2018年以来的对华贸易战和科技战,不过是这一行动的最新表现。 作者指出,美国制造业帝国的兴衰,也折射今日世界一个核心问题:美国霸权体系所包含的不稳定性。美国不甘心为自己的霸权成本买单,甚至尝试以某种19世纪的方式来重铸制造业帝国,这意味着这个霸权所打造的世界体系已不稳定。这种不稳定及其风险,是被美国视为竞争对手的大国所不应回避和低估的。 本文原载《文化纵横》2022年第1期120-130页,原题为《美国体系:一个制造业帝国的兴起与分化》,仅代表作者观点,特此编发,供诸君思考。 制造业是美国崛起为世界体系霸权的产业基础,也是美国迄今仍然能维持其霸权的物质基础。18世纪的美国独立,既是政治建国,又是工业立国,在美国的政治躯壳内,一个制造业帝国以“美国体系”(The American System)之名持续演化着。 美国体系这一概念有两个内涵,其一是指19世纪美国的经济保护主义思想及其政策实践,可称为“制度的美国体系”;其二则指19世纪美国制造业中兴起的以大规模生产体系(mass production system)为特征的制造方式,可称为“制造的美国体系”。两种美国体系既有区别,又互相影响,共同推动着美国在20世纪初实现对霸权国英国的经济赶超,并在第二次世界大战中打败仍保留工匠制造传统的轴心国。 但是,成为霸权后的美国选择了符合霸权利益的全球政治经济制度安排,促成美国体系在全球化进程中加速扩散,反而侵蚀了美国制造业帝国自身的根基,使这个体系相对完整的帝国出现了局部去工业化的分化。全球经济发展的新态势使美国难以维持其传统的制造业帝国,但制造业的战略性和19世纪美国工业文化的延续,使美国政府不断试图以传统方式重振制造业,由此产生的矛盾,成为当前全球政治经济紧张关系的重要根源。 汉密尔顿的幽灵:美国的工业文化传统 2021年3月31日,美国总统拜登公布了一项规模高达2.25万亿美元的基础建设计划,侧重于对基础设施、制造业、清洁能源、护理产业及科技研发的投资,提议每年对基建投资在美国国内GDP占比达1%,并通过提高企业税率等税改举措来支付。 拜登政府的计划对制造业的关注,既延续了民主党的奥巴马政权重振美国制造业的政策,又与共和党的特朗普政权使美国制造业重新伟大的施政精神相一致。 美国的制造业曾经在全球具有某种全方位的领先优势,但20世纪60年代以后,制造业在美国经济中的地位出现变化,制造业部门的雇用人数停止增长并开始下降。可以说,自上世纪60年代以来,美国政府与精英阶层就存在着一种持续的“制造业焦虑”。这种焦虑有其真实性,源于曾经全面称霸全球的美国制造业帝国的土崩瓦解,但是,考虑到美国制造业仍然牢牢占据着全球工业体系的顶端,这种焦虑又包含着一种情绪化的心态,植根于美国独立之初所形成的工业文化传统。 在美国独立前,大英帝国对其北美殖民地采取了压制本地制造业发展的重商主义政策,但殖民地制造业在市场需求的诱导下仍然破土而出。随着时间的推移,部分殖民地精英逐渐萌生出独立意识,并将打破母国政策束缚的制造业自立也视为独立的重要内涵。例如从1769年到1772年,富兰克林明确地支持了若干殖民地的大型制造业计划,这些计划将与英国制造品如玻璃、钉子、瓷器等展开竞争。 在美国独立战争打响的前两年,马萨诸塞州议会宣称:“每个国家都应该规划自己的国内政策,以此来繁荣自身,在它们自己的疆域内,生产每一种生活和防务所需的商品。”这种酝酿中的重视制造业的工业文化,成为美国独立的思想先导之一。而将制造业发展与政治独立结合起来思考的思维方式,也成为未来美国工业文化的重要特点。

战争对美国制造业与工业文化的演化始终是一个持续性的影响因素。在独立战争中,大陆军缺衣少弹,使华盛顿、汉密尔顿等军事领袖切身感受到制造业对于战略物资供给的重要性。换言之,战争强化了部分美国精英头脑中制造业自立重要性的观念。 不过,当汉密尔顿成为美国的第一任财政部长后,其于1791年提交给国会的《关于制造业的报告》包含着不止战略构思的经济考量。汉密尔顿对于经济发展存在着一种动态的现代观念,积极支持工业、金融业等新兴产业,这与当时以农业为根基的美国社会的整体文化氛围格格不入。因此,《关于制造业的报告》首先就是一篇为制造业辩护的倡议书。 汉密尔顿的政敌托马斯·杰斐逊在1781年曾出版《弗吉尼亚笔记》,从道德角度论证农业优于制造业,提出美国不应发展制造业:“就制造业的全面运转来说,还是让我们的工厂留在欧洲吧。”汉密尔顿与杰斐逊的政争,实际上牵涉到美国的立国路线之争,这一路线之争以不同的形式持续贯穿于美国利益集团斗争的历史中。 《关于制造业的报告》在当时的论战中并未占得上风,汉密尔顿的政治生命也因他在决斗中失败而匆忙终结,但他的遗产却在美国得以保留,并成为美国工业文化的根基。 演化的契机仍然是战争。 19世纪初,美国与其前宗主国英国的关系日益紧张,并最终导致又一场战争。这使得杰斐逊在汉密尔顿死后转而相信美国应该发展制造业。1809年,杰斐逊在一封信中坦言:“最近我反复劝导要鼓励制造一切其原料由我们自己生产的商品,数量以至少满足我们自己消费为限。” 杰斐逊成了汉密尔顿“政治遗嘱”的执行人。这个“好战的工业国”因为选择了发展制造业,而迈出了通往世界霸权的第一步。从这一刻开始,逐鹿白宫失败的汉密尔顿的幽灵,将一直飘荡于白宫的上空。 值得注意的是,《关于制造业的报告》其实是对同期欧洲重商主义体系的一种模仿,倡导对作为幼稚产业的美国制造业实施保护性的产业政策。汉密尔顿的建议包括实施保护关税、禁止竞争性外国商品进口、禁止出口制造业原材料、对企业给予奖励、免征制造业原料税、鼓励发明与机械化、制定严格的产品检验规章、促进地区间金钱周转与促进商品运输。这些建议是对欧洲重商主义集大成之总结,且不乏汉密尔顿原创性的构想。例如,汉密尔顿更加看重的是政府直接补贴企业的政策,而不是重商主义通常实施的高关税政策。同时,对引进机器的强调紧贴了工业革命的新形势。 更为重要的是,汉密尔顿的方案实际上是一个综合性的经济现代化计划,包括运用质量检测、金融市场、基础设施建设等多种手段,全方位地培育制造业体系。美国国会实际上接受了汉密尔顿几乎所有提高制造业产品关税的建议,而未触及补贴和其他建议。 于是,一方面,高关税成为汉密尔顿留给美国的一种实际的政策传统;另一方面,培育制造业成为一种深深植根于美国的观念传统。美国的工业文化在政策与观念两个方向上的演化,构成了美国制造业帝国兴起的基本制度背景。 两种新边疆:两个美国体系的形成与扩张 美国制造业的发展是全球工业化进程的一部分,但美国制造业以其技术和组织创新,在相当长的时间里参与主导了工业革命的部分进程。表1为美国三次工业革命概况,尽管其归纳过于简化,但仍然可以展示美国工业革命的一般历程及其阶段性特征。

知识就是权力,权力也扶持知识,这堪称美国制造业帝国兴起的历史垂训。从“知识就是权力”的工业文化命题来看,美国制造业一直依靠以知识搜寻与积累为基础的创新来拓展新的边疆。这是制造的美国体系的内在演化机制。但不可忽视的是,在漫长的19世纪,也就是美国经济的赶超期,美国制造业同样依赖地理上的边疆扩张来维持成长,而这正是“制度的美国体系”所发挥的作用。 作为一个前殖民地,美国一直存在着人口对比自然资源相对富余的比较优势,这种优势在19世纪尤为明显。为了解决劳动力相对不足的问题,19世纪初的美国一靠移民来补充人口,并向西部边疆扩张,二靠劳动节约型机械发明的创新,来满足工农业生产需求。 机械化是美国制造业演化的主线之一。1851年,美国军火制造商塞缪尔·柯尔特(Samuel Colt)对英国议会夸下海口:“没有什么是不能用机器造出来的。”尽管英国才是工业革命的故乡,美国的不少机械发明也是从英国引进的,但到了19世纪中叶,美国制造业的机械化程度已经令英国制造商刮目相看。 以机械化为基础,美国企业发展出了一种在生产上以可互换零件为基础的标准化体系。这套体系具有鲜明的美国特色,是实现大规模生产的基础,因此被英国人称为“美国体系”。当刚刚完成第一次工业革命不久的英国人提出这样一个概念时,美国制造业帝国称雄全球的前景已隐然可见。 “制造的美国体系”发源于军工行业,再次表明战争对于美国制造业演化的重要性。事实上,军事需求一直是推动人类制造业发展的最主要动力之一。但是,从19世纪中叶开始,制造的美国体系就开始在民用工业中扩展,而民用工业和国民经济有着更为紧密的关系,拉动了整个美国经济的成长。应用了美国体系的代表性行业包括钟表、缝纫机、家具、农机、自行车等,最终使美国体系成熟并使美国制造登峰造极的是汽车工业。 亨利·福特将此前已经出现的制造的美国体系中的各种要素组合起来,并进行创新,从而使汽车成为一种能够大规模生产的耐用消费品,在生产与消费两个方面革新了世界经济。这种革命性,不仅是美国制造业帝国的基础,也是20世纪美国霸权的物质根基。一般认为,高效率的流水线被视为福特制的核心,但实际上,福特公司刚成立时,还不具备可互换性理念和相关的制造经验,仍是由技术高超的工人来操作具有一般性用途的通用机床进行加工制造。后来,通过与机床销售商的合作以及雇用机械师,福特公司重新布置了生产车间,还引入了专用机床或单一用途机床。专用机床将复杂技艺分解并用机械来模拟人的手艺,降低了工厂对高技能工人的依赖。此外,机床提高了零件的加工精度,而只有高精度的零件才具有可互换性。因此,作为制造的美国体系之代表的福特制是技术与组织全方面创新的产物。 大规模生产的确是美国制造业帝国征服市场的主要武器,但不可忽视的是,美国制造业在19世纪的崛起同样依赖于“制造的科学化”。 “制造的科学化”是19世纪德国化学工业赶超英国时,德国人对其产学结合的制造业创新模式的一种总结与指称。这种创新模式在美国的电气工业等制造业部门中同样得到了大发展。实际上,“制造的科学化”最终演化成了大型工业企业的研发(R&D)机制。通用电气与贝尔公司等美国大企业均建立了自己的企业实验室,这些实验室成为美国制造业重要的创新引擎。而且,大型工业企业实验室的部分研究工作相当具有基础性。例如,通用电气实验室成员欧文·朗缪尔(Irving Langmuir)1932年曾获诺贝尔化学奖,以表彰他对白炽灯灯丝表面物理过程所做的研究,他在职业生涯中共获取了63项美国专利,其中不少对通用电气大有用处。 创新模式的多样性,增强了美国制造业帝国的整体实力。不过,从美国特殊性来说,直到第二次世界大战前,大规模生产才是美国制造业区别于其他工业国家制造业的独特模式与竞争力,并成为名副其实的美国体系。 美国制造业依靠以知识为基础的创新,内在地拓展着其新边疆,并将技术与组织的新边疆转化为不断扩展的市场新边疆。另一方面,权力也外在地影响着19世纪美国制造业帝国的新边疆。 随着时间的推移,出于国家安全的考虑而容忍了汉密尔顿式高关税的美国南方精英越来越难以接受高关税,北方精英则发展出了美国体系理论,鼓吹工业的重要性。1824年,在为关税政策辩护时,亨利·克莱(Henry Clay)提出了“美国体系”这一概念,将关税与包括修建运河、道路在内的国内改善政策结合在一起,构筑一个综合体系,其目的是为了降低美国对海外资源的依赖,鼓励制造业与国内贸易携手并进。 这是美国人自己提出的美国体系,该体系被描绘为这样一幅蓝图:“中西部各州的农产品,例如谷物及其加工品,有它们的主要市场,其剩余部分卖给东部各州,而它们的矿产品及部分制造品,也要运到东部和南部。南部用它们提供的棉花、糖、烟叶和大米,换取制造品。” 如此一来,美国各州的生产者们将降低对于海外贸易的依赖,并肩工作于一个统一的国内市场。这一蓝图需要独立的制造业,而独立的制造业需要政府的保护。克莱曾出任美国众议院议长、国务卿并数度成为总统候选人,他致力于将其理念转化为政策。如历史学家特纳所言,在美国的西进运动中,“在克莱……的领导下,保护性关税法案获得通过,当时提出的口号是‘农场变工厂’”。 受其影响,1824年关税法案把应税进口产品的平均关税率从1823年的约38%提高至1825年的42%左右,对棉织品和毛织品的进口关税从25%提高到超过33%。这些举措加剧了南北方精英的冲突,促成了共和党的组建。最终,通过一场内战,共和党建立美国体系的障碍被扫清了。这一美国体系与制造业中的美国体系同名而异质,此即“制度的美国体系”的形成。 内战结束后,美国关税应税项目的平均税率从1864年的36%上升至1870年的47%,在此后40年的时间里基本保持在这个水平。而从1860年至1900年间,美国进口产品的平均关税率为40%~45%,从未超过52%,也从未跌破38%。总体来说,关税在19世纪美国联邦政府的收入中占到55%。 高关税壁垒使美国工业企业看到了一个稳定的国内市场,给了企业投资的信心,美国钢铁工业巨头安德鲁·卡内基回忆称:“资本开始放心地进入制造业,因为人们相信国家会尽可能长地保护制造业。”制度的美国体系由此在地理上为美国制造业帝国拓展了新边疆,并将财富聚集于边疆线之内,使幼稚的美国制造业获得成长所必需的积累。边疆扩张在19世纪牵引着美国历史,从经济上说,边疆提供了大量机会,早期移民的财产增长很显著,农场劳动力逐步成为农场主,穷苦农民的财产往往也增加了。 换言之,边疆扩张为美国创造了一个庞大的国内市场,而制度的美国体系将这个国内市场最大限度地保留给了美国制造业企业。卡内基便认为,“在世界范围的竞争中,美国拥有的一项巨大优势是,这里的制造企业拥有最好的国内市场。他们可以依托这一市场获得投资回报,同时将剩余产品极具竞争力地出口”。可以说,制度的美国体系涵养了制造的美国体系。 19世纪的美国更接近于一个大陆帝国,其制造业立足于国内市场实现了工业革命。表2展示了美国1810~1899年制造品的贸易和产出数据,很明显,美国制造业在19世纪具有明显的进口替代性。一方面,19世纪美国的制造品进口长期超过制造品出口,但另一方面,进口制造品占国内消费份额的比重却持续萎缩,由此推测,美国制造业系以国内市场为主战场,崛起为一个具有一定自给性的帝国。而当美国制造业的出口于19世纪结束时超过进口之后,这个帝国就开始大规模拓展其海外新边疆了。1907年,赞美过高关税体系的卡内基宣称:“钢铁产品关税在我国钢铁产业发展初期非常重要,但是我们现在已经可以做到取消所有钢铁产品关税,而不对国内产业造成损害。”美国企业家呼吁美国政府取消进口关税,为的是要求其他国家同样拆除关税壁垒。 美国的制造业帝国,要跨越海洋远征了。

霸权的悖论:“二战”后美国制造业的分化 与生产和技术相关的文化,比与心灵和信仰相关的文化,更容易在不同族群中扩散。这种扩散既包括技术先进者的产品对市场的征服,又包括技术落后者去学习先进者的生产方式。美国体系的扩散,主要指的是制造的美国体系。早在19世纪后期,西门子公司等欧洲的领先工业企业,就开始学习这一体系,引入美国机床,尝试大规模生产。福特制形成后,美国体系的扩散就有了更多的内涵。 第二次世界大战让美国体系彻底打垮了欧洲与日本制造业的旧模式。为第三帝国从事军需生产的戴姆勒·奔驰等汽车企业,为了提高产能,不得不引进美国体系。德国的航空工业也一样。 不过,德国企业觉悟得太晚,其努力完全无法抵御美国制造业帝国源源不断送往前线的武器装备与军用物资。倒是在第三帝国与日本帝国垮台后,这两个国家的工业企业有了更充分的时间与更好的条件学习美国体系,并进行适应国情与市场的改造。 例如,大众汽车公司就是纳粹政权对标美国汽车工业创立的汽车制造企业,其创立源于戴姆勒·奔驰等传统德国车企对美国式“国民车”概念毫无兴趣,因此从一开始,大众汽车公司就称得上是美国体系在德国的引入。该公司70%的建筑物和90%以上的机器在盟军的空袭中幸存了下来,这使它在战后能够迅速转向美国式大规模生产,并成为美国汽车工业的劲敌。 日本的丰田公司在“二战”后以精益生产打败了美国汽车工业,但无可否认的是,丰田式生产方式的基础仍然是大规模生产,引入了以机床为制造技艺核心的美国体系。推动丰田公司制造汽车的丰田喜一郎就认为,“采用相当先进的设备,就能够生产出绝不亚于外国的物美价廉的产品……如果对购买这些机器犹豫不决,那么,最好是一开始就不要从事汽车事业”。 美国体系在“二战”后的扩散,为美国制造业培养了强大的竞争对手。

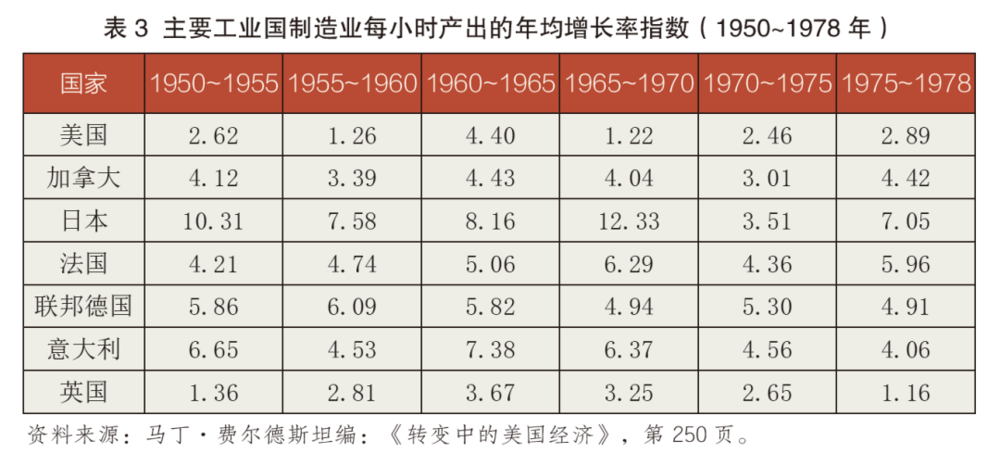

因此,美国在“二战”后取得的霸权,对于美国制造业帝国来说是一个悖论。为了维系霸权,尤其为了与苏联冷战,美国必须对其盟友让利,在禁止先进技术流向社会主义阵营的同时,却不吝对资本主义阵营内的盟友进行技术转移,并开放其国内市场给盟友,自我摧毁了制度的美国体系,加速了制造的美国体系的扩散。如此一来,美国部分盟友的部分制造业得以崛起,反过来挤压了美国相关产业的生存空间,使作为一个整体的美国制造业帝国走向瓦解。 从1950年开始,美国制造业的产出和生产率增长均低于其他主要工业国家,甚至到20世纪70年代汇率和贸易条件发生重大变化后,情形依然如此。表3为1950~1978年主要工业国制造业每小时产出的年均增长率。

直到1977年,美国在世界工业生产中仍占据最大份额,具有领先地位,但这种领先地位比起“二战”刚结束时的优势地位已大为削弱,且存在着持续衰退的趋势。 产业的变动能通过贸易反映出来。第二次世界大战刚结束时,美国的贸易格局因其他主要发达国家的工业产能显著下降而被扭曲,但随着其他国家工业产能的恢复和扩张,美国的贸易格局随之又出现变化。 以消费品贸易为例,1925~1938年,美国每年都是消费品净进口国,但1946年战争结束后,美国成了净出口国,然而,随着欧洲和日本工业产能的重建,美国消费品贸易的顺差稳步缩减,到1959年,美国又成了消费品净进口国,且其贸易逆差逐渐扩大。 更为严峻并具有象征意义的是,作为美国体系代表的汽车工业竞争力衰退。从1968年开始,美国的汽车用品贸易出现逆差且呈不断扩大的趋势,这对于美国的工业和贸易就是一个结构性的变化。 实际上,不只是汽车工业,美国钢铁工业的贸易结构也出现了相同的变化。1959年,美国钢铁工人联合会将国内生产停工了116天,当年美国的钢铁进口超过了出口,这在20世纪以来尚属首次。此后,进口钢铁在美国国内消费中所占比重稳步提升。钢铁工业也是美国传统的优势产业,其贸易格局的变化亦具有标志性意味。 重要但不易为人所见的是,长期作为美国制造业变革驱动力的机床工业也衰落了。实际上,凭借跨越知识疆域的创新能力,美国在“二战”后发明了数控机床,从工业哲学的意义上掀起了机床工业的革命。但是,由于忽视投资以及轻视技术工人培养,加上低估了日本机床工业的学习能力而对其转让了先进技术,到20世纪80年代时,曾居于美国体系中心的机床工业江河日下。福特和卡内基们缔造的美国制造业帝国,雄风不再,曾经涵养美国制造业的国内市场,一个产业接一个产业地陷落于国外竞争者之手。 上述图景并不表明美国制造业帝国进入衰亡阶段,这个帝国只是出现了分化。一方面,那些所谓的中低技术或传统制造业,确实大范围地被削弱乃至在美国本土近乎灭绝,但另一方面,依靠知识积累构筑起的高进入壁垒,使美国在军工、航空航天、电子信息等领域依旧保持着强劲的创新能力并长期领先。 当然,出现分化的不仅仅是美国制造业帝国的不同部门或行业,还包括制造方式本身。在美国霸权打造的自由贸易体制中,美国制造业实现了全球化,但这种全球化不只是如过去那样以产品征服世界市场,而是制造活动本身也打破地理疆界,在成本原则主导下被分割,大量环节迁离了美国。因此,如果只关心具体产业背后的资本与知识积累,则制造业呈现衰相的美国依旧是世界体系的积累中心,也是全球制造业重要的创新中心。但是,制造业的虚拟化有其限度,制造活动的大量知识产生于现场经验,产生于制造业各环节的密切沟通,而制造活动环节分割所带来的知识分割,是不利于制造业创新所需要的知识积累的。 这种不利,在制度的美国体系早已消亡的当下,持续阻碍着21世纪以来数届美国政府重振制造业的成功实施。美国制造业帝国崛起于一个相对封闭的大陆体系,当美国霸权挣脱旧体系的束缚,以一种更加开放的海权体系来支撑自身后,美国制造业帝国就必须为霸权做出某种牺牲。这是霸权的悖论,或者更确切地说,是霸权的成本。然而,美国霸权绝不可能主动退缩回一个大陆帝国,因此,按照旧方式与旧体系重振美国制造业就甚难成功。 对于美国政府来说,国内制造业衰退带来的失业、技术流失、战略物资不能自给、地区经济恶化等问题,绝非无足轻重。1971年,也就是美国首次出现贸易逆差的那一年,美国总统尼克松的国际贸易和投资政策委员会即威廉姆斯委员会,在7月发布的报告中呼吁要采取“新现实主义”,该报告描绘了美国人的新心态:“随着纺织品、服装、鞋制品、钢铁、电子产品和汽车对我国市场的渗透,要求美国实施进口限制的压力越来越大……我国人民越来越担心美国多年来的关税削减没有充分实现其价值……人们对我国持续的国际收支逆差感到沮丧……人们越来越担心我国政府的对外经济政策在不够重视我国经济利益的同时又过度重视我国的外交政策关系,他们担心这一政策仍受到‘马歇尔计划心态’的影响。”马歇尔计划是“二战”结束后美国为了抵御苏联扩张而对欧洲进行经济援助的一整套政策,也是美国霸权开放性的体现。 很显然,20世纪70年代的美国人已经不具备“二战”刚结束时的那种自信与开放心态了。制度的美国体系,作为一种体系,被美国人自己摧毁了,但它在美国人的思想观念中,从未彻底消失。相反,自20世纪70年代以来,美国先是对其盟友、后又对新兴发展中大国不断发动贸易战,并试图重振其作为立国之基的制造业。 于是,今日世界的一个核心问题,是美国霸权自身所包含的不稳定性。开放国内市场,放松包括技术在内的要素流动,维持全球自由贸易体系,本是世界体系霸权所应行之事,但这种霸权的成本之一,就是其自身制造业体系被肢解,分化为保留在国内的军工等部门,以及大量迁离出国的部门与环节。 可是,军工生产难道不需要机床、钢铁等基础制造业提供设备与材料吗?基础制造业被掏空后,假设新的大国战争爆发,美国还能够像第二次世界大战中那样有效进行工业动员吗?这些疑问是任何美国主政者都无法回避的。 由此,美国并不甘心为自己的霸权承担应有的成本,甚至不断尝试以某种19世纪的方式来重铸其制造业帝国,这就导致这个霸权所打造的世界体系存在着内在的不稳定性。这种不稳定性及其产生的风险,是被美国视为竞争对手的大国所不应回避和低估的。 本文来自微信公众号:文化纵横(ID:whzh_21bcr),作者:严鹏

|