本文转自微信公众号南风窗

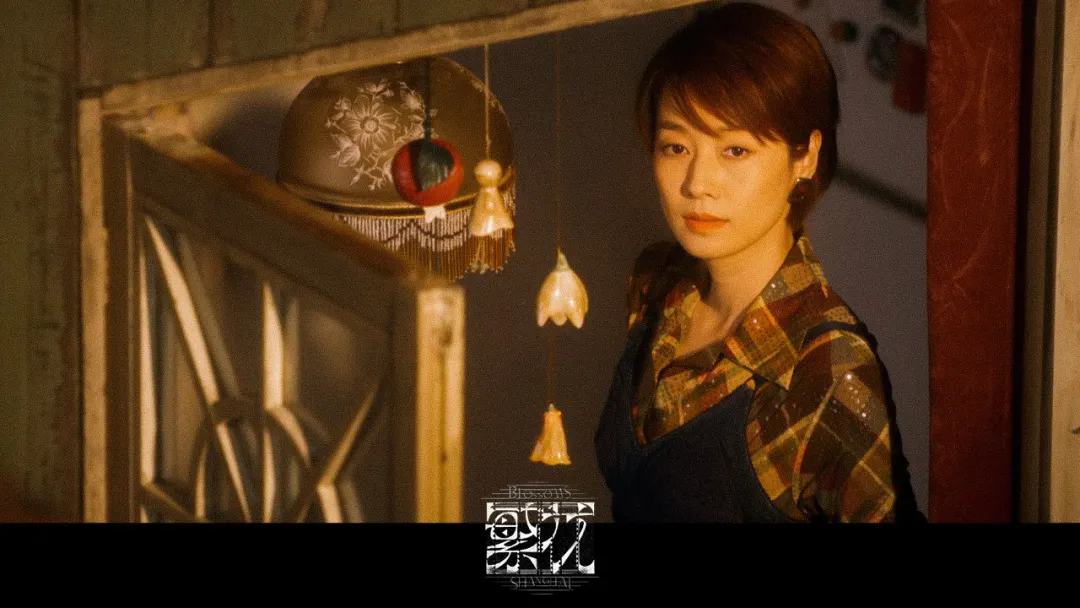

女儿要回家,路上打了三个电话,当妈的都没接到。 第一次,妈妈醉倒在一堆酒瓶子里。第二次电话进来,她正躺在草原上,教哈萨克族女人们说汉语,用她的家乡东北方言,骂脏话。 等女儿终于找回家里,妈妈正在用石头砌成“电视机”,和几个老奶奶一起观看“农业频道”。女儿抱着将她吓得不轻的牛头骨闯进“电视画面”,妈妈虚眯着眼,恍惚认出是自家女儿。但第一反应,不是欣喜,而是惊吓。她猛地一撒手,盘子里的瓜子撒了一地。 这妈妈是电视剧《我的阿勒泰》里的张凤侠。这角色一定让演员马伊琍演得很过瘾。 张凤侠是个住在阿勒泰哈萨克牧民区的汉族女人,她粗野,放浪,不修边幅,浑然散发的侠客气质,在国产女性主角身上可谓少见。 在这里,马伊琍不再是几个月前《繁花》里伶俐世故的上海滩女老板玲子,可依旧有一股不经意泄露出的孤独与寂寥,只不过,这一次,不是独上阁楼,而是独饮荒原。

《我的阿勒泰》剧照 她像一匹狼。 她洒脱地仰头饮酒,岔开双腿席地而坐,眯着眼望向黑夜里无垠的草原,大手一挥,决定去人烟更罕至的夏牧场。 女儿反对,她不屑,“你不想跟我你就自己回你的城里去。”她的独立似乎是与生俱来的,可这里面一定也有孤独和脆弱。观众会这么相信,作为女儿、观察者、写作者的李文秀也会。 在历来充满野性、雄性符号的边疆大草原里,《我的阿勒泰》里的女性角色,却都恰到好处地具有一股流动的柔韧性。 《我的阿勒泰》罕见地改编自一部出版于14年前的同名散文集,在作者李娟笔下,故乡是一个走在路上常常想让人“展开双臂走”的地方,辽阔,奔放,惬意。

《我的阿勒泰》剧照 在这里,“发生了什么”不是最重要的,“如何发生”才是最重要的。冬天的冰如何变成刀,零下三四十度的积雪如何过了膝,大地如何打出深井,马如何风驰电掣地奔向远方……散文的特点在于基于真实性之上的独特情感体验,富有弹性的诗性的语言是为了给自由自在的叙事腾让空间。 可阿勒泰并不是文艺青年想象中的诗和远方,残酷的环境里,也滋长着复杂的爱恨情仇,发生着现代与传统的碰撞与变迁。 草原少见深红,多是大面积的绿、蓝、褐。但在这片辽阔壮丽的大地上,马伊琍饰演的张凤侠是一抹深红的亮色。红色代表一种外露的生命力,一个侠客般豪迈坦荡的女子,她身上那股粗放遒劲的生命力,可以成为走进这个故事最好的入口。 1.我们所不了解的地方

《我的阿勒泰》以写作者李文秀(周依然饰)的回忆自述开场。在大城市追求文学梦受挫后,年轻姑娘李文秀回到老家阿勒泰,与开小卖部的母亲一起生活。 刚回到草原上,顷刻间就仿佛换了年代。墨绿色的酒瓶,灰绿的草原,浓度很高的黑夜,公路上缓慢行走的牛和走丢的马……即便对于出生在这里的李文秀而言,也仿佛陌生的异世界。李文秀回到草原,也闯入了草原。 她的稚拙与母亲的圆融、熟练形成了鲜明对比。李文秀和张凤侠实在不像母女,她们一个精细,一个粗放,一个渴望城市,一个甘愿守护草原。

《我的阿勒泰》剧照 李文秀毫无疑问是原著作者李娟的化身,她敏感,细腻,自称不擅长与人交流,通过文字汲取与生成力量。周依然灵动朴素的眼睛,带观众跟随李文秀,从观察者视角,走进一个幕天席地的辽阔空间。 而在帮助母亲张凤侠讨债的过程中,李文秀渐渐发现,“这深山的社会看似远离现代的文明秩序,实则有着自己的心灵约束。那种人与人相互之间、人与自然之间的本能的相互需求所进行的制约是有限的,却也是足够的。” 在一个人口基数稀少,环境封闭且远离城市文明的族群里,人际关系构成了人们制定规则与决策的重要依据。虽然也有坦率与直爽,但也缺乏平等透明的标准和意识。经济与文化上的相对落后,强调加重了这种内在秩序。 对于旷野、牧场、草原等远离城市的自然风貌,现代人很容易充满田园牧歌式的美化幻想。但真正在边疆生活过的人会知道,这里的美的确毋庸置疑,但那种美是建立在粗犷、凶猛与严酷的自然条件之上的。 生活在这里的人,并不真正自由。 于适饰演的巴太,出生于一个典型的阿勒泰牧民家庭。在他们家里,尊长次序等级严明,以父权和夫权为中心制。巴太的哥哥长期酗酒、欠债,妻子托肯不堪忍受,向他提出离婚,却并未得到同意。想要一块属于她的搓衣板,却从未被丈夫放在心上。

于适饰演巴太 / 《我的阿勒泰》剧照 生活在这里的女人,尤其不自由。 直到巴太哥哥喝醉酒从马背上摔下来,冻死于寒夜,成了寡妇的托肯仍旧不能掌控自己的命运。巴太的父亲不仅不同意儿媳改嫁,还强行要求小儿子巴太回到牧场继承父业,甚至想让他根据当地习俗与嫂子一起生活。 生性热爱自由和养马的巴太告诉嫂子说,自己会去劝说父亲。托肯却反问:“你说了算吗?这不是爸爸说了算……男人想去哪儿就去哪儿,我们女人要做饭、洗衣服,还要看孩子,想出去一趟都没有时间。我跟你哥说过很多次,去小卖部给我买搓衣板,直到死也没带回来。” 哪怕是好心肠的巴太,直到最后也没能给嫂子带回来一块搓衣板。在这里,洗衣服是女人的事,男人们自然而然不会放在心上,就像托肯总结的:“男人们想去哪就去哪儿,我们女人要做饭,洗衣服,还要看孩子,想出去一趟都没时间”。 托肯是生活在草原里的无数底层女性的缩影,就像李文秀遇到的抱着孩子的女人,她们看似平静的面容下,也许暗流着世代也不可褪去的愤怒。这里没有大海,不能冲淡她们的隐忍和委屈。 剧集和原著一样,很多隐幽的私人情感点到为止,就像草原上狂奔的风,不作流连。李娟的外婆曾对她讲:“娟啊,其实你不结婚也是可以的,不生孩子也是可以的。你不要受那些罪了。你妈妈不晓得这些,我晓得的……”

《我的阿勒泰》剧照 而直到外婆离世后,回想起她带给自己的“宽广的安静感”,李娟才忍不住从痛苦中呓语:“外婆,现在我才渐渐有些明白了你的意思,虽然我现在还是一团混沌,无可言说,无从解脱。但能想象得到,若自己也能活到九十八岁,仍然清清静静、了无牵挂,其实,也是认认真真对生命负了一场责。最安静与最孤独的成长,也是能使人踏实,自信,强大,善良的。大不了,吐吐舌头而已……” 剧版没有外婆,但有奶奶。李文秀的奶奶,张凤侠的婆婆,一个阿尔茨海默病的老太婆,但思维的迟滞和麻木,反而带给了她某种程度的宁静。儿子死后,她不再参与事实层面的人情世故与族群社交,痴呆的大脑赋予了她做一个女孩的特权和资格。 在阿勒泰,什么人是真正自由的呢?巴太只想好好养马驯马,却也面临着来自更高阶父权不可避免的压迫。 张凤侠呢,她好像很久没有思考过“自由”是什么了。 2.风一样的母亲

张凤侠像一绺风。 母亲常被比喻成土地、大地,是坚实与敦厚的象征,孕育一切,托载一切,包容一切。这是母爱无坚不摧、无所不包的意象来源,即便我们知道,母亲并不天生如此,也不必须如此。 张凤侠给人的感觉并不坚实可靠,而更像飘游不定的风,不受拘束,自在洒脱,狂野随性。

张凤侠 / 《我的阿勒泰》剧照 作为母亲,她好像不怎么称职。她不过度关心女儿的衣食住行,也不挽留女儿待在身边陪伴自己。晚上床塌了,李文秀从床上跌下来喊妈,张凤侠也只是睡眼惺忪地咂咂嘴敷衍道:“又不是天塌了,还能影响我睡觉?” 张凤侠对女儿采取放养模式,这不仅是性格使然,更是外部客观生存条件所致。只要女儿养得活自己,她就不在乎别的。 也许张凤侠更注重的是一些别的。她告诫女儿,不要因为自己从城里来就瞧不起牧民。而面对女儿对自己“也有用”的庆幸,张凤侠则反驳称:不要执着于做一个“有用的人”。 “啥叫有用?李文秀,生你下来不是为了让你服务别人的。” 光这一句话,就强过不少城市里焦虑的精英父母。张凤侠一手牵着骆驼,一面继续对女儿说:“你看看这个草原上的树啊,草啊,有人吃有人用,便叫有用,要是没有人用,它就这么待在草原上也很好嘛,自由自在的嘛,是不是?” 此刻,“草原文明”与“都市文明”在两代女性的生命经验里发生了诗性的碰撞。毋需借助缥缈的乡愁或宏大残酷的战争等元素,也巧妙达成了这份贯通与融合。 剧集的导演滕丛丛,是2019年拍出电影《送我上青云》的导演。后者,直到今天仍被不少电影爱好者视为近年来几乎唯一真正的女性影片。它的叙事性与戏剧性同样不高,但导演痛快且用力地,刻画了一个真正心灵自由的女性。

《送我上青云》剧照 而到了《我的阿勒泰》,马伊琍的初次露面,给人的第一印象就一个字:“糙”。一张黑里透红的、质地粗糙的皮肤,干裂的嘴唇,似乎总是夹杂着沙尘的头发,没几套像样的衣服。 看上去,她简直完全融入了牧民生活,就像世代生长在这里的人。但导演细腻微妙的镜头让观众感觉得到,作为出身东北的汉族人,张凤侠的内心深处,其实也与草原保持着一段距离。多年来,在这段距离里腾挪和试探,让她暗中磨炼出自己独一份的生存之道。 丈夫死后,张凤侠一面照顾阿尔茨海默病的婆婆,一面以经营小卖部为生。她对乡民赊的账不予计较,实际上是想着为自己攒积好人缘。不过,暗地里,每一笔账她心里都门儿清。 什么都难不倒张凤侠。电视机坏了,她就用石头砌框给做一个假的,反正老太太看不懂。老太婆想念家乡沈阳了,张凤侠就用小红旗伪装成导游,带妈回家。 她的内心住着一个小女孩,对外精明能干,对内天真柔软。在充满雄性气质的土地上,张凤侠外刚内柔,两者相济共生。

什么都难不倒张凤侠 / 《我的阿勒泰》剧照 她跟随乡民们迁徙去夏牧场,不贪恋人烟气,反而要往更偏更远的地方跑。没人知道为什么。她有圆融达观的生活哲学,也有叫人捉摸不透的神秘气质。 于村里的大部分人而言,去夏牧场只是“祖上传下来的规矩”,遵循就是了。但对张凤侠而言,则与去世五年的丈夫有关。只不过,即便是对女儿,她一开始也没透露出这点真实心念,而是一如既往地,继续好强者、幽默着,洒脱着。 盐在糖罐里,糖在碱罐里,饼干桶里放着亡夫的骨灰。这是张凤侠为自己搭建的秩序世界,一些东西只有她记得,只有她在守护。 唯在夜深人静时,面对夜色里无边无际的草原,张凤侠才会克制地暴露出一点脆弱。那是这个风一样的女人停留的瞬间,她不是城市职场剧里孜孜不倦刻画的断情绝爱的女强人,爱与恨,是她,也是我们活着的必要性。

《我的阿勒泰》剧照 原著里,李娟与母亲、外婆,一家三口,三代母女住在一个用棚布和碎塑料布搭成的帐篷里,条件艰苦。很多次,她们都需要在寒风中追逐自己被撕裂的“家”,塑料袋蒙在身上挡雨过夜,彼此的体温镌刻了苦难,也让李娟从中看到令人感动的生命力的搏动。 因此,李娟写道,今后,“无论醒在哪一处地方,醒在什么样的夜晚之后,那里那个笼罩我们和我们的被窝的东西,都永远不会比一面帐篷、一张塑料纸更为牢固了”。 3.野蛮生长的力量

马伊琍曾在采访里说,看到《我的阿勒泰》剧本时,最令她感到触动的一句台词,出自一个蒙古奶奶之口:“再颠簸的生活,也要闪亮地过。” 三个月前,在《繁花》的采访里,马伊琍坦言,自己最喜欢玲子身上那种“一个人可以野蛮生长的力量”。而在她看来,上世纪九十年代的上海,大部分人都有那样的力量,男人的血性和勇气,女人的担当和自信。

玲子 / 《繁花》剧照 不到半年,马伊琍从热闹纷纭的商场退下来,奔腾在辽阔的草原上,但那股野蛮生长的力量,保留了下来。 张凤侠似乎比玲子可爱。前者的人生做减法而非加法,环境的独特性塑造了她的真实和坦荡,也塑造了她身边的其他男人和女人。相对艰苦与孤寂的生存条件,要求他们必须关注内心,必须回归生活的本质,必须接受无常,向高阔壮丽的阿勒泰学习如何宁静下来。 江湖儿女,饮醉枯荣,每个人都有自己的生存与行为逻辑。就像对牧民们而言,定期迁徙夏牧场是一种生存方式。对作家而言,写作是一种生存和行走的方式。对张凤侠而言,记账与赊账,醉酒与怀念,也是一种存在方式。 原作者李娟在接受采访时表示:“父辈生活在我们之前的世界,我们成长于一个信息时代,大家都觉得自己的看法是对的,但都不能说服彼此,而我们还有血缘关系,要生活在一起。所以在人性深处上(的共性),我觉得是不分民族的。” 阿勒泰的故事发生在本世纪初,其实是一个全国经济都在向上走的年代,内与外同时发生剧变。如李文秀那样的个体仍然追逐余热存温的文学梦,巴太那样的青年仍在渴望另一个更明媚热烈的明天与爱情,也有蒋奇明饰演的广东小青年,充满斗志地奔向未知远方赚钱。

蒋奇明饰演广东小青年 / 《我的阿勒泰》剧照 而卡在时代中间过渡带的张凤侠、托肯、朝戈、苏力坦他们呢?他们有的困于自己身上的局限性,或努力从时代的束缚中挣扎出来。也许草原赋予了他们某种原始的野性和生命力,又或许,是他们本身的生命力,反过来滋养着这片土地的豪情与辽阔。枯荣聚散,都阻挡不了人自由奔放的天然意志。 全剧开头,李文秀在参加一次文学讲座时悄悄在笔记本上记下了讲师说的一句话:“去爱,去生活,去受伤。”事实上,这句话也贯穿了整个故事的所有角色。 在阿勒泰,传统与现代,成长与失去,爱与痛,都在这里发生着隐秘碰撞。当巴太父亲最终接受儿子不再放牧,当巴太亲手割下中箭的爱马的头颅,“人”的存在感,便超越了环境、规则与执念。爱情也在这里发生,年轻人的,母辈的,而他们为爱做出的争取与坚持,更是草原上最遒劲的生命力之体现。

《我的阿勒泰》剧照 在阿勒泰发生的春去秋来,不是诗和远方的田园牧歌,也不是乡愁文学式的乌托邦。《我的阿勒泰》的可贵之处恰在于此:世界不是平的,也不是一条直线,我们向往的远方的世界,有着比我们想象中复杂得多的无奈与苦痛,也有着非深入其中不能体会的爱与生命力。

|